こんにちは、薬剤師の浅田です。

今回は、痛みやつらさのない”すこやかな生理”を迎えるための対処法を

中医学の観点からお伝えします。

女性の体は生涯で、約350〜450回の生理を迎えます。

毎月の生理で不調があっても、

「いつものこと」と我慢したり、見過ごしてしまっていませんか?

正しい知識を持って、ご自身の状態を把握することは、

特にトラブルを認識していない若い世代から、更年期を迎えたゆらぎ世代まで

世代を超えて、女性が生涯を美しく健やかに過ごしていくために重要なことです。

1. 生理に関する受診状況

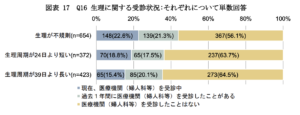

まず、18歳~40代の女性3000人を対象にした厚生労働省の調査※1を紹介します。

この調査の中で、「生理が不規則」と答えた人は21.8%でした。

「生理周期が24日より短い」人は12.4%、「39日より長い」人は14.1%という結果です。

これらの人に医療機関(婦人科等)の受診状況を質問した結果が以下のグラフです。

医療機関(婦人科)を受診したことがない人の割合は

「生理が不規則」で56.1%、

「生理周期が24日より短い」では63.7%、

「39日より長い」では64.5%です。

受診しなかった理由は、「医療機関に行くほどではない」が52%と最多で、

「時間がない」が19%と続きます。

生理の不調を抱えながらも、仕事や生活に追われて見過ごしている人が多いことがわかります。

2. 生理は女性の健康のバロメーター

生理は、女性ホルモンの変動によって子宮内膜が剥がれ落ちる現象で、妊娠の準備や不要なものを排出する重要な役割を担っています。

中医学では「血(けつ)」の状態が、健康の指標。

「血」は全身に栄養を運び、心身の安定を保つ役割があります。

生理を整えることは、ホルモンバランスを整え、心身の健康を維持したり、将来の妊娠にも影響を与えることになるため、非常に大切です。

日頃から自分の生理と向き合い、変化に気づくことはご自身の心身を守ることにつながります。

3.正常な生理とは

正常な生理周期は25~38日、期間は3~7日間、経血量は50~100ml(総量)です。

経血の色は赤〜暗紅色で、サラサラとした液状です。

痛みや不快感がなく、精神的に安定しており、日常生活に支障がない状態が正常なのです。

もし、経血が多い、期間を通して黒っぽい血が出る、薄く水っぽい、レバー状の塊が出ている、

生理のたびにそのような症状に悩まされている場合は要注意。

不安定な生理周期や経血の量の乱れは、ストレスや不規則な生活習慣でも起こります。

過度なダイエットや、ホルモンバランスの乱れ、血行不良や冷えがあるかもしれません。

4. 中医学から見た生理 あなたはどのタイプ?

生理不順や重い生理痛で、低用量ピルや鎮痛剤を使う人もいるでしょう。

これらは対症療法で、一時的に痛みを和らげることが得意なため、すぐに症状を抑えたいという時に役立ちます。

しかし体の状態や原因へのアプローチではないため、不調のたびに薬が必要になってしまいます。

一方、中医学の考え方をベースに生理を改善していく場合は、ひとりひとりの体質に合わせた漢方薬の服用や生活のアドバイスを受けながら進めていくため、根本原因に目を向けるアプローチと言えます。

経血の色や量、質から体質の傾向がわかることも多く、

生理前・生理中・生理後といった生理周期によっても体の状態は変化しています。

以下に、生理で起こりやすい不調を6つの体質別に挙げます。

◯気滞(気の滞り)

・不安や憂鬱

・とくに生理前にイライラしたり不安になる

・生理前に胸やお腹が張る

◯気虚(気の不足)

・経血の色が薄い

・疲れやすい

◯瘀血(血の滞り)

・生理痛がひどい

・経血に粘りや塊がある

・経血量が多かったり、だらだら続く

・生理期間が段々長くなる

◯血虚(血の不足)

・経血の色が薄い

・経血の量が少ない

・生理が2~3日で終わる

◯痰湿(水の過剰)

・体が重だるい

・頭痛や吐き気がする

◯陰虚(水の不足)

・経血の量が少ない

・ほてりやのぼせがある

・耳鳴りがする

当てはまる項目はありましたか?

これが全てではありませんが、

中医学には、日々からだの働きを支えている3つの要素「気・血・水」のバランスがくずれることにより不調が生じるという考え方がありますので、ひとつの参考情報となります。

5.すぐに取り組めること

上記の6つの体質タイプのうち、代表的なものについて対処法を紹介します。

気虚(気の不足)がある人は、質の良い睡眠や食事がとれているか見直しましょう。

「気」という字は昔は「氣」と書いていたように、中にお米の字が入っています。

氣とは生命活動のエネルギー源。

ごはんとお味噌汁を基本とした和食がおすすめです。

瘀血(血の滞り)を改善するには、

冷えを改善し、質の良い血をしっかりめぐらせる必要があります。

毎日ゆったりとお風呂に浸かったり、

デスクワークが多い人はこまめに体を動かすようにするなど、日々の習慣が大切です。

ほぼすべての女性に共通して必要な養生は、血を補う「補血」です。

栄養やホルモンを含み、全身に届けるはたらきをもつ血。

血虚(血の不足)があること自体が、気・血のめぐりを悪くする原因にもなってしまいます。

食養生としては、血の材料になるたんぱく質やコラーゲンが摂れるチキンスープ※2がおすすめです。(文末にリンクを記載しました。)

近年、自治体の助成により子宮頸がん検診は広まってきましたが、

子宮内膜症や筋腫、卵巣の状態については、婦人科医による内診や超音波検査が必要です。

特に「超音波検査(経腟エコー)」は、さまざまな疾患を見つけることができるにもかかわらず、企業の健康診断や自治体の子宮頸がん検診に含まれていないことがほとんどです。

経膣エコーというのは、膣から細い器具を入れて超音波で画像化し、

画面を見ながら子宮や卵巣を観察するもので、基本的に痛みのない検査です。

子宮内膜の厚み、卵巣の大きさ、全体の様子など、内診ではわからない小さな病変や徴候を見つけることができます。

「苦手だから…」と敬遠してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、

長い人生を考えれば、このような婦人科受診も、ご自身の健康を守る大切な選択です。

日々頑張っている体を労わりながら、健やかに美しく過ごしましょう。

出典:

※1 厚生労働省「『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす 影響に関する調査」単純集計結果 (2022 年3月28日)

※3 日本産科婦人科学会 診療ガイドラインー婦人科外来編2023

文責: 薬剤師 浅田尚子